| 旧竹林院 |

里坊は延暦寺の僧侶の隠居所で、今も数多く残されています。旧竹林院は、こうした里坊のひとつで邸内には主屋の南西に妬く3,300㎡の庭園が広がり、2棟の茶室と四阿(あずまや)があります。八王子山を借景にした庭園は、地形をたくみに利用しながら滝組と築山を配し、四季折々の風情をかもし出しています。

|

| 滋賀院門跡 |

京阪電鉄坂本駅の南西すぐの所にあります。天台宗。もともと京都の北白川にあった法勝寺(ほうしょうじ)を、江戸時代初期に現在地に移し、のち後水尾(ごみずのお)上皇から滋賀院の号を賜わりました。江戸時代末まで天台座主(ざす)となった皇族代々の居所であったため高い格式を誇り、滋賀院門跡と呼ばれます。

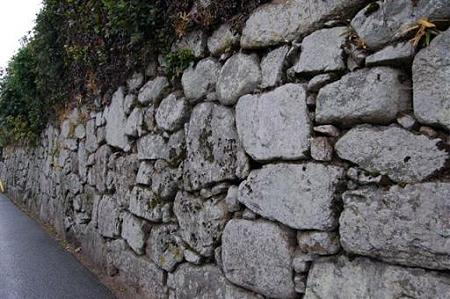

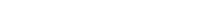

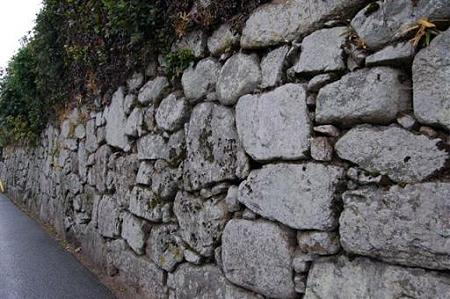

坂本の町には、穴太(あのう)積みの石垣が見事な里坊が数多く残っていますが、中でも滋賀院門跡はひときわ背の高い石垣と白壁に囲まれて、延暦寺の本坊らしい堂々とした外構えを見せています。約2万平方メートルという広大な境内は、内仏殿・宸殿・書院・庫裏(くり)・土蔵などが立ち並ぶ。書院には、江戸時代初めの狩野派の障壁画(しょうへきが)がたくさん見られ、豪華な雰囲気に溢れています。また、名庭として知られる庭園は、宸殿の縁側から鑑賞することができます。

|

| 慈眼堂 |

天海大僧正の廟所。境内には、江戸時代以降の歴代天台座主の墓があり、徳川家康や紫式部の供養塔もある。

|

| 日吉大社 |

日吉大社(ひよしたいしゃ)は、滋賀県大津市坂本にある神社。式内社(名神大社)、二十二社(下八社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

全国に約2,000社ある日吉・日枝・山王神社の総本社である。通称として山王権現とも呼ばれる。西本宮と東本宮を中心に400,000m2の境内を持つほか、猿を神の使いとする。

最澄が比叡山上に延暦寺を建立し、比叡山の地主神である当社を、天台宗・延暦寺の守護神として崇敬した。中国の天台宗の本山である天台山国清寺で祀られていた山王元弼真君にならって山王権現と呼ばれるようになった。延暦寺では、山王権現に対する信仰と天台宗の教えを結びつけて山王神道を説いた。中世に比叡山の僧兵が強訴のために担ぎ出したみこしは日吉大社のものである。天台宗が全国に広がる過程で、日吉社も全国に勧請・創建された。

元亀2年(1571年)、織田信長の比叡山焼き討ちにより日吉大社も灰燼に帰した。現在見られる建造物は安土桃山時代以降に再建されたものである。信長の死後、豊臣秀吉は当社の復興に尽力した。これは、秀吉の幼名を「日吉丸」といい、あだ名が「猿」であることから、当社を特別な神社と考えたためである。

明治に入ると神仏分離令により、仏教色が廃された。また、本来の形に戻すとして、東本宮と西本宮の祭神を入れ替えて西本宮の大山咋神を主祭神とし、大物主神を祀る東本宮は摂社・大神神社に格下げした。昭和初年に元の形に復した。

2006年(平成18年)6月7日、歴史的風土特別保存地区に指定された。

西本宮 本殿(国宝)

|

| 西教寺 |

全国に450以上の末寺を持つ天台真盛宗(てんだいしんせいしゅう)の総本山です。寺伝では、聖徳太子(574-622)が創建し、のちに天智天皇(626-671)から西教寺の勅願(ちょくがん)を賜わり、平安時代に延暦寺中興の祖良源(りょうげん)(913-985)が、続いて横川の源信(げんしん)(942-1017)が庵を結んで修行道場としたと伝えられています。その後、長らく荒廃していましたが、室町時代末期に延暦寺で20年間もの修行を積んだ真盛(1443-93)が入寺して再興しました。 当時は、混乱した世相を反映して宗教界全体が大きな転機を迎えていたので、真盛は戒律の厳守と称名念仏(しょうみょうねんぶつ)の励行を唱えました。以来、西教寺は戒律(かいりつ)・念仏(ねんぶつ)の道場となり、現在に至るまで1日も絶えることなく念仏が唱え続けられています。幽玄静寂(ゆうげんせいじゃく)な空気が漂う境内には、念仏と鉦(かね)の音が低く響き渡り、独特の雰囲気が漂います。

荘厳な風格を誇る本堂、伏見城の遺構を移したという客殿、その内部の狩野派(かのうは)による人物・花鳥襖絵(ふすまえ)など、多くの見所があります。また、戦国時代、織田信長(1534-82)による延暦寺焼き討ちで焼失したとき、明智光秀(あけちみつひで)(1528-82)が総門・庫裏(くり)などを寄進した関係で、境内には、光秀一族の墓もあります。

|

| 聖衆来迎寺 |

比叡辻(ひえいつじ)二丁目の湖畔にある天台宗の寺院。寺伝では最澄(さいちょう)(768-822)の創建で、平安時代初期に源信(げんしん)(942-1017)が念仏道場として聖衆来迎寺と改称したといいます。中世を通して延暦寺の念仏道場として栄え、戦国時代、織田信長による焼打ちのときも森蘭丸(らんまる)の父である森可成(よしなり)の墓があったために難を逃れ、優れた寺宝を数多く所蔵しています。

|

| 酒井神社と両社神社 |

下阪本の両社の辻に、北に酒井、南に両社の二社が向かいあって建つ。ともに、本殿は坂本城主浅野長吉(長政)の孫、長晟(ながあきら)が建立したもので、両本殿とも県指定文化財。

|

| 東南寺 |

東南寺は延暦寺の子院格の寺で、比叡山の南東の方角、戸津が浜にあったので東南寺といわれ、今津堂とも呼ばれています。伝教大師最澄が仏徳を民衆に広めるために開基したとされ、現在も延暦寺の高僧による「戸津説法」が引き継がれ、天台座主の登竜門といわれています。

|

| 明智塚 |

|

| 坂本城址碑 |

|

坂本城址公園

|

織田信長は、元亀二年(1571)9月12日、三万の兵をもって比叡山全山を焼き討ちしたのち、延暦寺の監視と山麓の滋賀郡一帯の支配を命じたのが、明智光秀です。その明智光秀が坂本城を築城しました。

元禄三年(1690)の記録では、元亀二年のところに「明智 坂本に城をかまえ、延暦寺の領土を知行する。山上の木まで切り取る」と記されているので、築城は元亀二年のうちにはじまっていたことになります。

当時、イエズス会の宣教師として来日していたルイス・フロイスは「明智の築いた城は、豪壮華麗で信長の安土城に次ぐ、城である」と言っていました。坂本城は安土城より4年早く着工されていましたので、近世の城郭の先駆的な存在でもありました。 光秀は、坂本城を拠点として信長の命により近江平定に奔走していましたが「本能寺の変」のあとこの城は10年で落城いたしました。

|

盛安寺

|

京阪電鉄石坂線の穴太(あのう)駅から北東へ5分ほど歩いたところにあります。天台真盛宗(てんだいしんせいしゅう)。創建は不明ですが、戦国時代に越前朝倉氏の家臣である杉若盛安(すぎわかせいあん)が再興し、自分の名を付けたと伝えられます。その後、何度か焼失しましたが、その度復興され、現在に至っています。

この地は古くから石工穴太衆という天然の石垣を

造営する技術者の集団の土地として知られています。

比叡山延暦寺の里坊の坂本は穴太の石積みが多くみられます。

が、

みごとな穴太の石積みならば、ここ盛安寺の石積み(石垣)でしょう。

|