ステレオ装置概要

シンプルな構成

狭い部屋で経済的に鮮度の高い音を出すためには何よりも装置がシンプルなのが有利である。小生はプリメイン党だ。繋がるSPケーブル最短のセンターラック式としている。機器やSPは必要最低限がいいのだ。

|

HAP-Z1ES USB出力は辛うじてついているが、メーカーはSONY製のUSBDACの接続しか保証していない。それではつまらないので、現在はTEACのDAC、UD-505を接続しているが、問題なくつながっている。当方は大まかな音量調整はトランス式ATTで、音量の微調整はリモコンの使えるDACのデジタルボリュウムで行っている。。 |

|

タブレットかスマホで操作する仕様であるが、当方はデスクトップPCとエミュレータでアンドロイドの操作ソフトを立ち上げている。このやり方が一番自分のライフスタイルに合っている。 |

|

UD-505 DACはソニーのHAP-Z1ESとUSB接続できることが条件となる。HAP-Z1ESはLinuxをつかった音楽専用PC。しかし、各社とも自社製品とWindowsやMacとの接続は保証しても、Linuxとの接続は保証していない。いろいろ問い合わせたところ、TEACのUD-505は問題なくつながるので、自己責任でどうぞ、という情報を得た。そこでUD-505に決定。 写真で見る限り、全然ときめかない、測定器のようなデザインだが、持った感触はずしりとしていて、コスパの良さを感じる。最新チップのAK4997を搭載しており、クリアで鮮度がある音。 UD-505ではアップコンバート機能として、2×Fs/4×Fs/8×Fs、DSD256/DSD512のアップサンプリングが行なえる。2×Fsとはここでは元の周波数の2倍のサンプリング周波数に変換することを示す。DSD256は、サンプリング周波数でいうとDSD 11.2MHzに相当する。ちなみにSACDで採用されたDSD 2.8MHzのことをDSD64とも呼ぶが、これはCDのサンプリング周波数を64倍しているという意味(44.1×64=2822.4)。 こうしたサンプリング周波数の変換は、計算によるものなので原理的には情報量が増えるとか、本来あるべき音を復元するというものではない。しかし、音は変わる。2×Fsから4×Fs、8×Fsへと高めていくほどに出音のエッジがやや丸くなる感触になる。アナログ的になるわけだ。DSD256やDSD512となると、よりしっとりとした感じになる。真空管アンプに頼らなくても、アナログ的な音が出せるようになったのはありがたい。アップコンバート機能でついにCDのキツさを解消できたことは大きい。ついにCDもここまで来たという感じである。DSD変換もついこの間まではバッチで行う必要があったのだが、今はリアルタイムでできる。技術の進歩というしかない。 DSD512にDSD変換したwavは確かに鳴り方がまるで違う。疑似DSDなので、一種のプロセッサーなのだが、DSDの雰囲気が出る。 |

|

特別付録 「SUPRA USB 2.0 for HiVi」 コネクター部込みで20cmとホントに短いケーブルだが、今を去ること6年前、HiViという雑誌の付録でついていたもの。雑誌は2000円ほど。経験的にUSBケーブルは短いほど鮮度が上がる感じがする。正規版は70cmで1万円とのことだが、接続できるなら雑誌の付録のほうがいいはずだ。これを遅ればせながら、ヤフオクで入手した。2500円と若干のプレミア付きだった。 ケーブルは好感してもあまり即断はできない。当初いいと思っていても、後から聴くのが億劫になって元に戻したなどとということは多い。それは重々承知しているが、使ってみたところたいへんいい。一言で言って大人しくて繊細。古い録音もフレッシュによみがえる。気に入ったのはオーマンディのCBS録音からお下品な音が消えて、高貴なサウンドになったこと。CBSのオーマンディでもこんな音が出るんか!と感じ入った次第。このまま使い続けることになりそうだ。 |

|

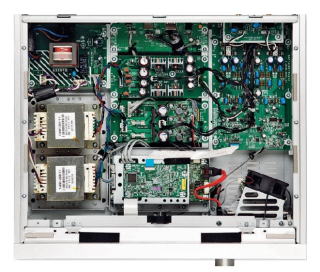

届いたアンプは、出力は50W×2と十分、マッキンと比べれば、驚くほどコンパクトで軽量だ。音はマッキンのMA7000を凌駕するが、傾向はよく似ている、というのが第一印象。それからするとマッキンはけっこう健闘していたということになる。しかし45kgもあるマッキンと、片手で持てるこのアンプとでは、やはりこの6年ほどの時の流れを感じる。そこは新素子の力なのだろう。 |

|

Q350 メインSPはKEFのQ350という同軸2ウェイ。クロスは2500Hz。各誌でベストバイになっている初心者向け商品。昔でいったらSX-3みたいな位置づけで、学生でも十分買える。ステレオで6万円しない。ハイエンドマニアが聞いたら鼻で笑うに違いない。レビューを読んで行けそうと確信した。試聴はしない。使ってみないとホントのところはわからない。使用して感じるのは、今まで入手したどの市販品よりもよくできている、ということ。たとえば本格3ウェイはミッドレンジにローパス・ハイパスが二重に噛むので、鮮度はイマイチなところがある。ハイパスのみの2ウェイのほうが鮮度が高いので有利だ。極めて自然な中高音。低音も軽く、張っている。同軸2ウェイなので、音像もピシリと決まる。今のテクノロジーは昔の製品と比べてやはり進化しているようだ。Q350は自作ASWとのつながりが極めて良好だ。ほどほどに低音が伸びていないだけ、カブリが感じられない。ASW込みで十分ハイエンドサウンドを実現できていると感じる。 ローエンドモデルなのに決して侮れない。少なくともうちの6畳にはこれで十分だと思う。ただし、仕上げは樹脂製のツキ板で、さすがにチープな感じもある。でも貧乏性の当方には合っているように思える。「一見高そう、実は安い」というのが当方の琴線に触れる価値観だからだ。 |

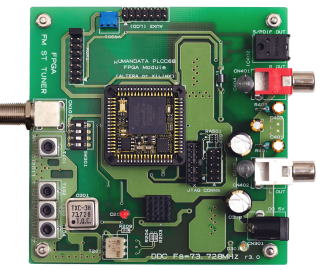

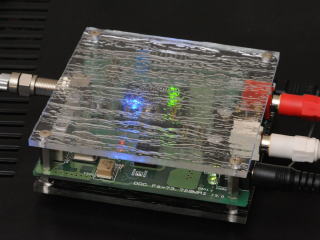

基板だけでは心もとないので、アクリル板で上下を囲う。 |

FPGAでつくったFMチューナーがネットで話題になっている。たいへんS/N比のよいハイエンドな音がする。一番ユニークなのは、高周波のFM信号をRFのままデジタル化し、それをまたデジタルで復調していること。光ケーブルでデジタル出力する。 幸い我が家のDACはTOSの角型プラグが使えて、セレクターで切り替えが効く。FMチューナーがCDトランスポータの感覚で使えるというわけだ。 ただし、このチューナーは受信1局が基本である。 このFMチューナーはFM放送が地デジ並みの音質で受信できる。FMを聴く時間が飛躍的に増えた。我が家のDACは同軸とTOSがリモコン一発で切り替えられるので、今FMで何をやってるか、時折チェックしながら聴いている。 もともとは秋月電子のACアダプターがついてくるが、音質はいいとは言えないので、フィデリックスのACアダプターで駆動している。  |

|

CP-1050(D) この大きさ、このつくりで3万円しない。宅急便代も込みだ。仕上げもゴージャスで、恐るべきコスパ。このコスパには感動すら覚える。ただし取説なんかに漂うのは、オーディオ製品というよりは電化製品の感覚。趣味の商品というよりはコモディティ商品だ。 付属の丸針カートリッジで鳴らしてみたが、やっぱり大味。そこで手持ちのゴールドリング1012GXに交換。フォノケーブルも低音がファットなBELDEN8428に交換。とりあえず当面これでいくことにする。 マニュアルのダイレクト・ドライブ方式で、耐久性は十分。小生の存命中は大丈夫そうだ。「アナログプレーヤーなどそうそう壊れるものではない」というのはこのプレーヤーなら当てはまる。ベルト・ドライブ方式のように定期的なベルト交換も不要だし、その意味ではメンテナンスフリー。レコード・クリーナーだってターンテーブルを回転させながら押し付けてもOK。たまにLPを聴く当方のようなユーザーにとっては必要にして十分。 オンキョーさん、じつにいい仕事しているが、いくら中国生産でもこれを3万円切って売っていれば、もともと値がさが張らないので粗利はいくらもないだろう。ちょっと気の毒になってくる。 |

|

フォノイコTRX-EQ6 球ではなく石だが、実売価格32000円ほど。価格からすると実にゴージャスな造りだ。今まで使ってきたEQに比べると低音は力強く、曖昧さはなくなったが、MMを聴く限り一長一短。基本アナログには「なごみ感」を求めるわけで、 トライオードのフォノイコにいかに「なごみ感」を付加するか。これはもうケーブルしかない。しかし、電源ケーブルはメガネタイプで、太いケーブルは無理も多い。そこでピンケーブルを交換することにする。思い当たったのはベルデンの楽器用の8428だ。これでバランスが取れたように思う。 |

|

ラバロンVCT 5.5Sq× 2芯 SPケーブルとして、またすべての電源ケーブル(トランスポート・DAC・プリメイン)としてもコレをつかっている。市販のオーディオ用のケーブルは我が家のシステムには合わない。低域は分厚い。中高域はマイルド。やっぱりマイ・サウンドはこのケーブルに限る。 |

|

アイソレーション・トランス 中村製作所 NSIT-1000plus |

|

付属の一次側電源ケーブルはハイスピードタイプで、我が家の音には合わない。ラバロンの5.5スケに交換して音の激変振りに驚いた。付属のケーブルを解体するのは気が引けるので、ノイトリックのプラグとコンセントを購入して電源ケーブルを新規に自作した。 |

|

壁コンセント AET DCT-318 |

|

スピーカー・セレクターはできれば使いたくない。セレクターのINとOUT、それに切り替えスイッチの接点が増えるし、アンプ・セレクター間に余分なケーブルが必要だ。確かにそうなのだが、オーディオを趣味とする当方としては、同じアンプで他のSPも聴いてみたい。大変悩んだのだが、敢えてスピーカー・セレクターを買うことにした。使うからには最高級品を入手してYラグを使うしかない。そこでラックスのAS-55に決定。定価は57,750円だが、実売価格45,500円で入手した。Yラグやケーブルにも手を抜けない。セレクターを通した音は劣化しているはずだが、ここまでやればそうは簡単にわからないだろう。外部セレクターのいい点はパッシブ・サブウーファーをCOMMON端子で共用できることだ。アンプ内蔵セレクターではこれができない。 |